●只要心在跳动,就有血的潮汐

八十年代我在北戴河的沙滩上。

上世纪的八十年代,在我的心底永驻着一个春天。一阵春雨洒落在那些年青渴盼与期待的心灵。一阵春风吹在那些青年渴盼纯真善良、相知相惜的赤子之心。这是一个时代蜕变的开始,一种内心的茫然觉悟,使枯树上生出了片片新绿。当大多数人沉浸在伤痕文学时,那来自民间的异端之美。凝集十几年被压抑的激情,大无畏、个性鲜明、思想独立的青年们,开始为理想献出青春、自由和生命,寻找着新生命的延续。

那是一个三九天,北岛带着邵飞和我先去了黄锐家,他家是在新街口那一带,老式的小四合院。黄锐从一间很暗的小屋出来轻声对我的说:“我父母都在午睡,咱们说话小声点,没关系,进来吧。”

黄锐皮肤细嫩的像个女孩,眼镜特旧,两片镜片跟毛玻璃似的,有意思的是,大约25年后,也是和邵飞在798又一次见到他,眼镜换了,可镜片还是特旧,钢丝镜框上的烤漆几乎掉光了。黄锐的脸虽然苍白,却已然十分苍桑,一幅老革命者的样子了⋯⋯

我们在黄锐的屋里开始欣赏着一批他的新油画。伴着一股强烈的松节油味,一幅幅摆出他的油画给我们看。画的真有个性,真抽象,当时国内画抽象油画的极少。色块典雅极了, 高级灰。黄锐把我们送到小院门口神秘地说:“叶浅予要买我的画,我还没想好卖他多少钱呢。”

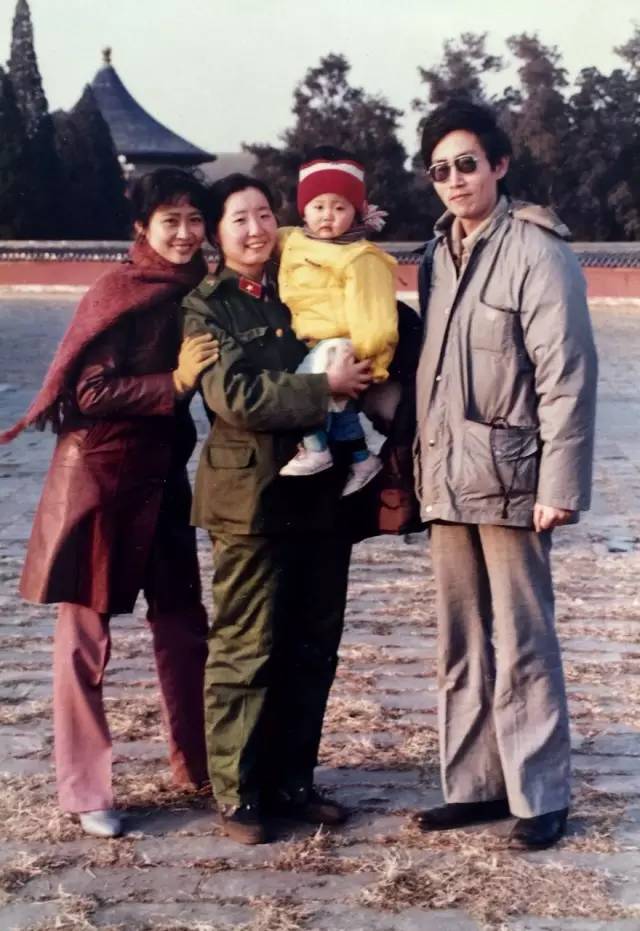

八十年代在我家楼下的天坛公园。左起:邵飞、呼鸣、小田田、北岛。

从黄锐家出来,邵飞说:“咱们去王克平家吧,他又做了一批木雕,特有意思。”我们跨上自行车一溜烟儿地到了新街口外小西天的北影宿舍。

王克平,有个儿有块儿,留着当时时尚的半长头发,他打磨着一个比真人头大的木人头。脸被痛苦的表情扭歪了,张着的嘴里塞着一个圆木桩。

门开了,进来了一位戴围脖儿的中年妇女。对我们点点头,王克平说:“我妈。”我脱口而出:“阿姨真漂亮”,王克平马上说:“当然,你看过《昆仑山上一棵草》吗?”我眼睛一亮说:“啊!是惠嫂。” “王克平,你怎么没当演员呢?”邵飞问。王克平一笑说:“我演过李勇奇啊!(样板戏中的角色)。”

上图是部分星星画展的艺术家。下图左起:王克平、马德升、严力、曲磊磊、黄锐。

一个北京的深秋,干冷。那天很晚了,我躺着看书,邵飞和北岛敲门进来,身上带着新鲜的冷气。北岛说:“小呼,邵飞说你爱吃螃蟹,她没舍得吃完,给你送螃蟹来了。”邵飞从包里递给我一只大螃蟹。我边吃,边看着邵飞冻得红扑扑的脸问:“这么晚了,你们还要到哪去?”邵飞说: “我们去散步”。我说:“好像降温了,够冷的吧?”邵飞笑笑说:“还行。”北岛又从他的军挎里拿一本油印的A4大小,浅黄封面的书,封面上印着《波动》的书名,北岛说:“小呼,送给你一本我写的小说。”他俩走了,我躺在床上看《波动》越看越冷……。

夜里梦见了车站上那个老人,晃来晃去的那个铜纽扣……。那本油印的《波动》至今还在我的八一电影厂的老箱子里。

几天后,北岛又写一首新诗:

《雨夜》

当水洼里破碎的夜晚

摇着一片新叶

像摇着孩子睡去

当灯光串起雨滴

缀饰在你的肩头

闪着光,又滚落在地

你说:不

口气如此坚决

可微笑却泄露了你内心的秘密

低低的乌云用潮湿的手掌

揉着你的头发

揉进花的芳香和我滚烫的呼吸

路灯拉长的身影

连接着每个路口,连接着每个梦

用网捕捉着欢乐之迷

以往的辛酸凝成泪水

沾湿了你的手绢

被遗忘在一个黑漆漆的门洞里

即使明天早上

枪口和血淋淋的太阳

让我交出自由青春和笔

我也决不会交出这个夜晚

我决不会交出你

让墙壁堵住我的嘴唇吧

让铁条分割我的天空吧

只要心在跳动,就有血的潮汐

而你的微笑将印在红色的月亮上

每夜升起在我的小窗前

唤醒记忆

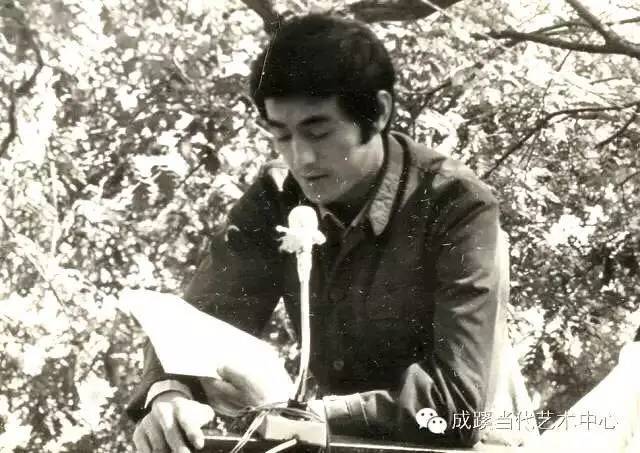

上图左起:朦胧诗领军人物:芒克、北岛、。下图为芒克在诗歌朗诵上,朗读他写的诗。

邵飞和北岛;黄锐和夏丽;芒克和毛毛,青春的风花雪月,也预示着血雨腥风的逼近。

由《今天》主办的第一届朦胧诗歌朗诵会,是在军事博物馆后边的八一湖举行的。虽然人海仍然是蓝色和军绿色,但是,年轻人开始热爱现代诗了,写诗,传抄诗,和朗诵诗,是当时的文化时尚之一。

那天去的人可真多。围得里三层外三层的,据说是一半学生,一半便衣。我和邵飞也挤在较靠前的地方,看见台上有北岛、芒克、黄锐、大春、陈迈平、陈凯歌等,人人都带着历史使命般的神圣表情。朦胧诗,朗诵起来上口好听!就是麦克风的音色一般,不太清楚,只要能听清的,感动的我一阵一阵的流泪。泪水在风中是不留痕迹的,而斯情斯景却印刻在每个人的记忆深层中。

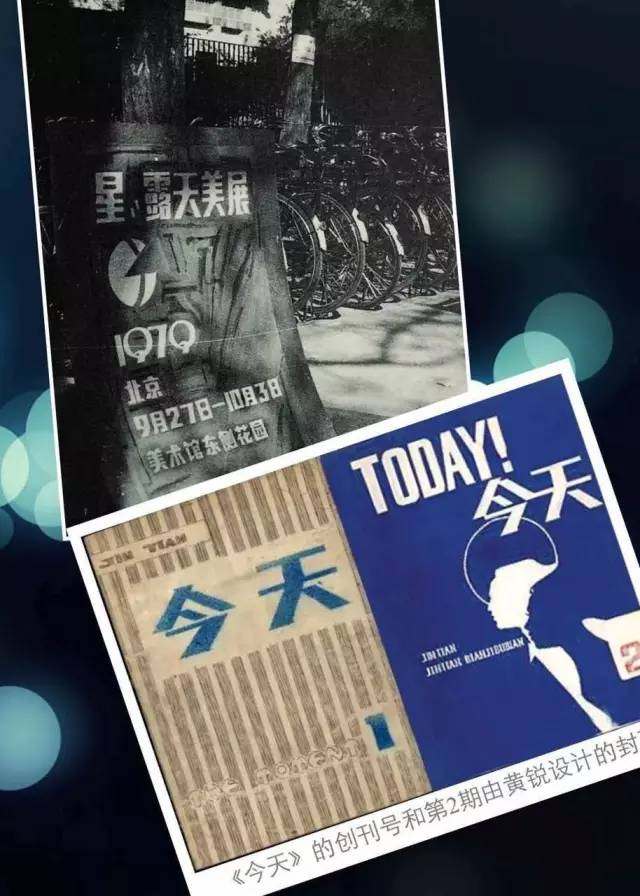

那时在文青圏子里的关键词:是《星星画展》和《今天》