●我们还没玩够就长大了

1965年爸爸妈妈的合影。不久军队就取消了大沿帽和肩章,裙子和无沿帽,开始了最朴素的65式军装的历史

文革的日子对我们半大孩子来说就是解放的日子,不用上学,不用做功课,更不用考试了。家长们天天搞运动,关心国家大事,无暇管我们。我们一群小孩简直是玩疯了。总院的各个角落都让我玩遍了。医院的北墙外是第六十一中学,墙里就是狗圈和花房。有时我们去花房外拔些青草抱到动物实验室里喂小兔子,看荷兰猪和那些做临床试验的大狗们。那会儿家家差不多都有猫,小靖记得她家的猫和汪淼家的猫,都是她爸爸给猫做绝育手术。我们还模仿电影《鸡毛信》把一个小纸条往身上乱藏,我习惯把纸条藏在卷起的裤腿中,妈妈洗衣服时总问我:“纸条是什么意思?”我回答:“是鸡毛信。”

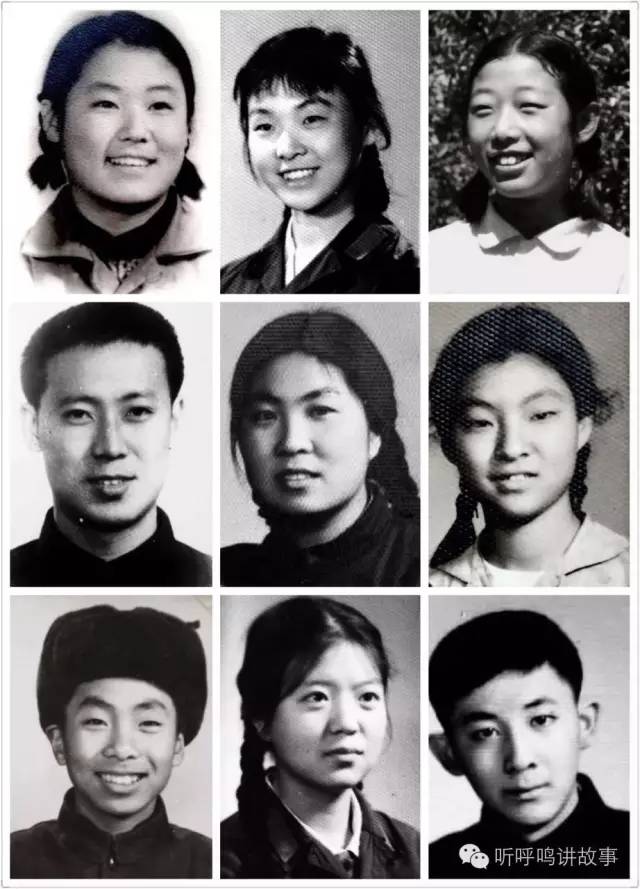

我们在“打倒,砸烂,推翻,撗扫”的口号声中长大了。左起:张靖、孔莘、李莉娜、杜建林、和光华、屈力、丁芳、段丽娟、关白燕、王平、郭枫妮、王昭、谭健、丁元、张林娜、郝明、郭运萍、屈勇。

那时候女孩子爱攒糖纸,玻璃纸的、腊纸的,编号要连的,如果玻璃纸的褶子了,就要在水里泡好,再贴在玻璃窗上,干了夹在书或本里,还互相显摆和交换。所以,我就变着法儿地去合作社买新的糖,就买一块,为的是攒糖纸。合作社是我常去的地方,里面有一个漂亮的侯阿姨,她对我们小孩可好了,我总爱去打芝麻酱,是为了在回家的路上偷吃,我想侯阿姨知道,所以我记得她总是多给我一点,每次都叮嘱道:“慢点走,别总盯着麻酱,看着脚下的路,别摔跤……”

我无论在哪,只要一吃芝麻酱就想起了总院的合作社,漂亮的侯阿姨,她从来都不直说,你不要一边回家一边偷吃芝麻酱,而是说,小心看着脚下的路……

那时牙膏皮是铅袋儿的。我还和几个男孩子,把牙膏皮放在一个破铁勺中在火上熬化了,往硬币上一倒,就可以造出个一面的钱币。“拨老根儿”的小游戏我也是从幼儿园玩到9岁,讲究的是把杨树叶柄放在鞋里沤着,特有韧性,往往可以最终取胜。白天我们常常跑到停尸房趴门缝往里看死人。再看哭死人,停尸房旁边就是病理实验室。我们趴上实验室的窗台,往里看屋里的标本,当时最让我害怕的是泡在一个长圆大瓶子里的一个死婴,身上还有一块淤青的胎记。

谁知道呢,反正长大了就不爱和男孩子玩了。男孩子们一块玩,女孩子们一块玩,开始有了男女界线了。

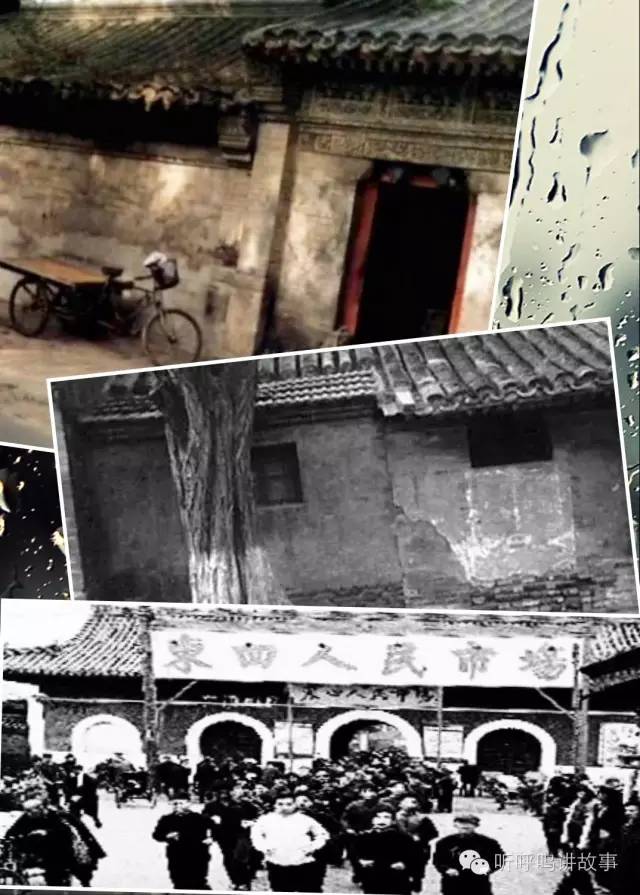

我们以看大字报为名也常常走出总院到大街上去,往东走有一条最熟的路,有几条东城区著名的胡同,穿过六条(胡同名)是五条,穿过五条是四条,穿过四条是三条,三条东口马路对面就是东四了。我可喜欢在树荫下穿行胡同了,爱看人家四合院瓦檐下那些精美的砖雕;门口那一对对大小各异的抱鼓石,也常常停下来似懂非懂地读着刻在院门上的对联。小时候我们管东四叫四牌楼,因为正对着东四人民市场有一排高大的木质彩绘牌楼,可壮观了,可惜后来给拆了……

东城的著名胡同都在总院的隔壁,只要能溜出大院,就感觉外边的世界总是那么热闹和新鲜,亲切和陌生。

九岁的我胆子也越来越大,我们夏天仍然天天泡在游泳池里,后来我们不止是去工体了,有时也去什剎海去游泳。什刹海是比较野的游泳池。脚下全是淤泥。有一次我们用脚探出有蛤蜊,一个猛子扎下去用手捞出了许多大蛤蜊,拿回家放在大盆里让它吐上一夜的泥,等煮熟了,拨开贝壳一吃,一点都不香,一股泥味。工体还是我们最爱,有时我们连游两场。那时我们都有了深水合格证。这也标志着我们长大了,第一次进到人很少的室内深水池,我们又神气又激动,一口气儿跑上了高高的十米跳水台,往下一看还真挺晕的,不知谁说的谁敢第一个跳?我想都没想上前挪动了几步,一步踩空就跳下去了,我们都管这叫“跳冰棍”……自从文革开始后大礼堂的电影只剩八个样板戏了,从前的散场终曲是《彩云追月》、《步步高》、《喜洋洋》,后来变成了《大海航行靠舵手》和《我们走在大路上》了。

我刚过了10岁,妈妈调到了后勤门诊部工作。我家离开了陆军总院。搬到了北京西山的高井甲32号——北京军区后勤部大院。总院的儿时记忆,慢慢沉淀在我记忆的最底层……

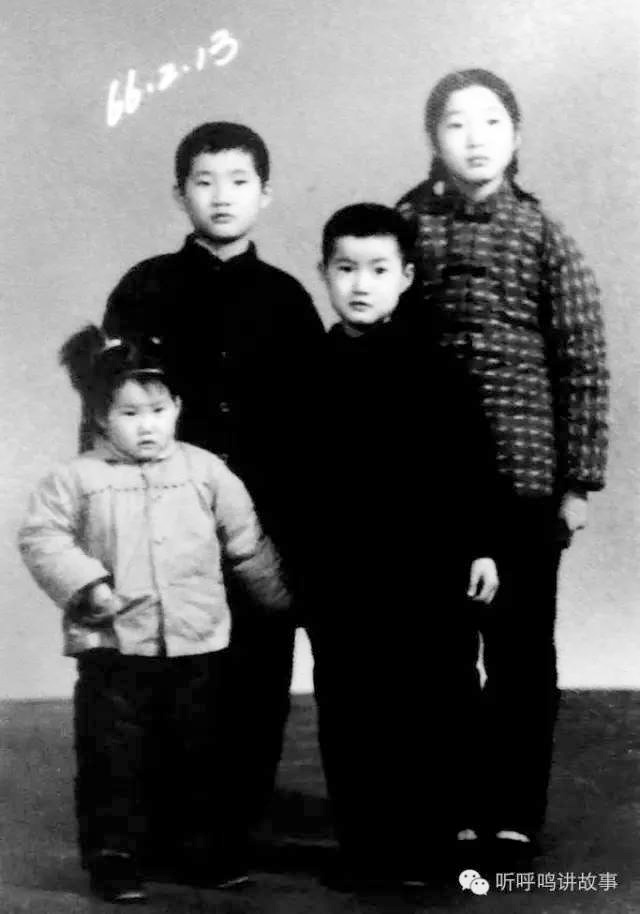

1966年2月13日,我和弟弟妺妹照完这张合影后,不久文革就开始了……

呼鸣油画欣赏:《新八十七神仙卷——我们的队伍向太阳》之九

我们的书包逐渐变成了军用挎包,毛主席像章越戴越大,如果能有这样的红色塑料语录包,那是很令人羡慕的物件儿了。

1958年选出了全国劳动模范时传祥,是掏粪工人的优秀代表。因为在劳模会与刘少奇有一张握手的照片。文革一开始这个“粪霸”也被揪斗了,我一直不明白霸着粪有什么用啊?我们小学还组织参观了一个展览,都是掏粪工人们在文革期间从各个厕所掏出来的“四旧”,其实就是那些怕红卫兵抄家的人家,偷偷扔进厕所中的金银财宝、古董文物、珠宝手饰、影集、唱片、瓷器等等好东西,让我知道了好东西都在厕所呢。