●我的画儿送到了少年宫参展

1962年的10月18日,是我7岁生日。这是妈妈带我在生日时单独照的最后一张像了。以后就是和弟弟妺妺的合影了,从这时起我的照片开始有更多不笑的表情了

一年级的第一节美术课,老师让同学们画一个太阳,当时大家都努力地画着圆圈……当作业本发下来时,老师说:“同学们,大家都画的是圆太阳,可是你们看这张作业,呼鸣同学画了半个圆太阳,还放着光芒!呼鸣同学你站起来给大家讲讲,你为什么这样画呢?”我大声说:“是太阳刚刚升起,就是半圆的,等升到天上才是圆的呢……”多少年后发小儿聚会时,当年的同班同学吴晓明回忆起这个小段子。

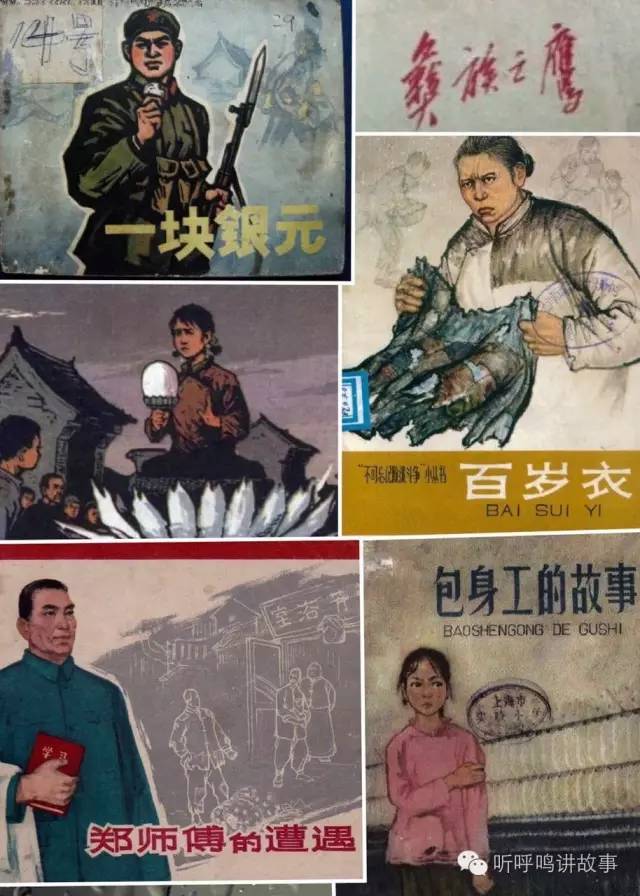

后来,我就是变成了落后学生,美术老师依然喜欢我。我的美术作业都没得过4分,全是5分。上三年级的时候是文革前夕,大约是社教运动吧?全校选出几个画画儿好的同学要画几组童工血泪史的画,说是要参加少年宫的阶级教育展。我分到的是《包身工的故事》中的三张画。老师发了我几张水彩纸和12色的水彩,记得那是我第一次用锡管水彩颜色,我高兴坏了,一口气完成了三张画。三张中只有一张我记得是:资本家的胖老婆抓着被机器压断手指的童工,用大剪刀剪断手指的情节。我把那个资本家的胖老婆画得丰乳肥臀还烫着头发,穿着一身水绿旗袍,旗袍上还滚着绣花儿小边。老师一看就笑了,指着这个胖女人问:“这是你画的吗?”我说:“是啊!女特务不都是这样吗?”后来我画的三张画都被选上了。

当我第一次在景山少年宫中看到了我的画挂在墙上时,心里高兴极了。其实,从那个时候起书店已经有许多的忆苦方面的丛书了,记得家里曾给过我和大弟弟一人几块钱去买书,我买了一大堆和万恶的旧社会有关的书,什么《郑师傅的遭遇》、《百岁衣》、《一块银元》、《我要上学》之类的。转身看我弟弟呼吁只买了一本厚书《彝族之鹰》。后来等我回家后,发现呼吁那本书比我那些丛书都好看。

这些小丛书每次看完都特受教育,特别是那本《一块银元》,喝了水银的童男童女端坐着,被人抬去陪葬的情节,想象出的画面把自己也吓得不轻

我最喜欢这个儿歌,觉得特别地逗:

“吃汽水,

喝面包,

夹着火车上皮包,

下了皮包往北走,

看见一个人咬狗,

拿起狗来砍砖头,

反被砖头咬一口。”

我们班上,不光是陆军总院里的孩子,还有住在附近许多胡同中的孩子。我的同桌孙秀英就是住在三义宫的那条胡同里的。我喜欢看她说话,她说话声音很小,一说话就爱笑,一笑就有两个小酒窝。瘦瘦的手腕上还戴着一副银镯子,头发总是用头油梳得亮亮的,像年画上的小姑娘。有一天上课,她病了没有来。放学后,老师让我去她家给她送留的作业,我按着地址找到她的家,她家的屋子又小又黑,真是一间房半间炕的那种,她坐在床上,穿着一件有补丁的小夹袄,看我来了脸上的表情特别不好意思,我张口就问:“你家的大人呢?谁照顾你呀?”她小声说:“妈妈去人家做保姆,晚上才能回来。”“那你爸爸呢?”我接着问,她的声音更小了:“我没有见过我爸,我妈说他死了……”我什么也说不出了,把留的课堂作业交待清楚就离开了她家。后来二年级的时候,我的同桌孙秀英还是办了病退休学了,我再也没有见过她。

小时候的胡同是这样的,家家孩子多,住得挤,大杂院里人气旺极了,讲礼儿讲面儿……

“南门仓,点儿铛啷,破桌子破椅子破门窗。南门仓,是破庙,经过改造,变成学校。”这首当年的顺口溜就是我们南门仓小学的真实写照。在这所普通小学学习的同学中,大部分市民家的孩子的家里生活都很艰苦。当时班里有一个叫王双喜的男同学,衣服穿得非常破,真是没有一件衣服是没有补丁的。冬天的棉袄也没有罩衣,袖口和前襟总是黑亮黑亮的,从来也没有见他穿过袜子。那时我们每个学期的学杂费是2元5角。一开学同学们要亲自走到讲台,把学费恭敬地交给老师。当王双喜走到讲台时,从口袋里掏出一大把碎钱,一分二分地数了半天,当时我不明白为什么不交整钱呢?现在想起来,一定是他家里很困难很困难的,交学是一分分地攒的钱啊……

呼鸣油画《新八十七神仙卷——我们的队伍向太阳》之三