●牛奶会有的,面包也会有的

这是我们电影组的男兵,摄于1978年。(右起)王谊冰,张百鸣,张琪。这是一部35毫米移动式的放映机。

自从米开朗基罗的事件后,新领导对我就盯的更紧了。三天两头地要我写思想汇报。这还不算,硬是让我和放映组的其他三位男同志一起学习放映技术。我真不明白为什么让我学习放映业务?放映组的组长是老兵小赵,人很腼腆,我总觉得他长得像宣传画儿上的雷锋,特别是一笑的时候。另外两位是和我一年的兵。其实,在平时我们很少在一起工作。每天只有早上全政治处的"天天读"时,才能见上一面。

新领导让我学习放映技术的理由是:革命战士要一专多能。如果打起仗来,放映组的同志在战场上牺牲了,我就要顶上!我心话了:战场上还能放电影吗?真是胡说八道! 我硬着头皮每天去放映组和他们一起学放映业务。学的是军区政治部文化工作站编的教材。由于我不喜欢,精神常常处于游离状态,所以进展缓慢。记得组长小赵手把手地反复教我装片子、倒片子、接片子、如何开机和如何检查电影胶片在放映中的正常运转⋯⋯一个月后,我马马乎乎地就算可以独立操作了。

七十年代宣传画

放映组的工作不仅仅是在医院的大礼堂里放电影,还要去几个偏远的放映点,给那里的战士们放电影,活跃他们的文化生活。外出的时候一般是晚上天黑之前,我们把35毫米的八一提包机式放映机和数个方铁桶(里面装有电影胶片),都抬上大卡车,我们随卡车开到放映点。我为了体现毛主席说的"时代不同了,男女都一样!"的精神,执意不肯坐在驾驶室里,而是和三个男兵站在敞蓬卡车上。

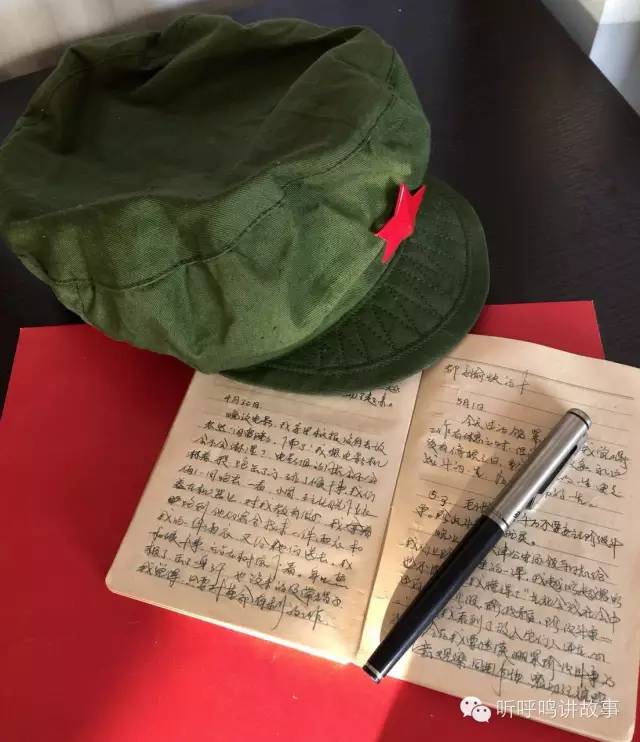

这是我的最后一顶男女不分的有沿儿军帽……。我在1972年4月30日的日记中写道:“⋯⋯忽然!闷雷隆隆,下雨了!我想电影机会不会淋湿?电影组的同志会不会被淋着?于是跑出了门。碰到了侯干事,我们俩一同跑去。⋯⋯跑到他们宿舍找来一件雨衣和我的一件雨衣,又给他们送去⋯⋯。我觉得,只要对革命有利的工作都要愉快的干。”

所有的放映点,都是一水儿的男兵,人倒不多,他们对我们可热情了。记得每次放映点的晚饭,总能吃到一大盘子炒鸡蛋。战士们对我们可好了,山上的夜晚总是有冷风,他们总是给我们送来棉大衣和红糖水。有一次,我穿上他们送的大衣,烟味特别大,我不想穿。被细心的连长看出来了,一会儿给我找了一件新大衣,我很感动,马上就觉得我的思想的确是有问题,需要好好地改造⋯⋯

记得那天晚上,我们来到一个最远的放映点,秋天的夜空,天上的星星清晰可见,没有一丝风。平展的银幕上我们放的是《列宁在一九一八》。其中,当瓦西里见到他的妻子时有一段亲热的镜头。其实不过是接吻的镜头。不过在1972年时,那是属于资产阶级情调的不健康的画面了。或者叫封资修的残渣余孽吧。新领导要求我们要在一到放这个镜头时,马上出手,用一个小铝板遮住镜头,这时的银幕暂时是黑色的,要估计着等瓦西里和妻子亲热结束后,再拿下铝板。可是,我那天实在是困极了,不知不觉地睡着了……,居然银幕上:瓦西里进门了,拥抱妻子并且接吻了,我还在睡着。战士们的一阵笑声把我惊醒了。只见小赵紧张地说:呼鸣!你,你怎么没有用遮板呀! 我恍然大悟,一看银幕,已经到了:"牛奶会有的,面包也会有的⋯⋯"得,就为这事儿。连累了组长小赵也大会小会地做检讨。我心里真是过意不去。

《列宁在一九一八》电影招贴画

还有一次我们也是外出放电影。好像也是《列宁在一九一八》。那天是个大风的夜晚,组长小赵他们都去保护银幕,怕被大风刮走。我一个人又装片子又准备打遮版,还要用两腿夹住被风吹得直晃的放映机,真的很紧张,突然放映机发出了咔咔的声音,银幕上的画面从中间像融化了一样,变黄⋯⋯,变成焦黄⋯⋯,啊!变黑了⋯⋯,直到断片。我傻子似的看完了银幕上的全过程,才在慌乱中把放映机关了。我心话儿:列宁同志,您为啥总在一九一八时和我过不去呀!这一回,我的祸算闯大了! 把片子划伤和烧毁总共加起来足有两三米长。写检讨也没用。天津放映站直接取消了我的放映员的资格。我一点都没有伤心,这回我也踏实了。

呼鸣油画《打靶归来》。