●电昏在顶棚里

在广播室的工作中,有一项很重要的本职工作,就是要保证全院各个角落的广播线路畅通无阻。就像于干事常指示我的那样:要让每个科室和每个医护人员和伤病员都要听到党中央和毛主席的声音,所以检修广播线路和音箱也是我的重要工作之一。其实,所谓音箱不过是个只有高音的木匣子,我管它叫“纸坯儿喇叭”,放出来的声音只有高音,再加上纸的共振嚓嚓啦啦地响……可真谈不上悦耳。我们的医院病房都是日式建筑。高高的尖顶棚,里面布满了各种电线。有电灯线、电话线和一些我看不懂的电线,我们的广播线就跟着这堆线一路延伸着,深入到了医院的各个角落,当然太平间除外。

1971年的夏天,爸爸和妈妈一起来二五四医院看我来了

每次检修时我都反穿着雨衣,腰上扎着装工具的皮带,拿着手电筒去查广播线路。我一这样打扮,走在医院里,大家总是逗我:“呼广播这是求雨吗?” “好嘛!你这打扮像苏联红军!是要去攻打冬宫吗? 哈哈哈……”

其实,并不是所有科室和所有的人都喜欢这些“纸坯儿喇叭”。有一次我到外一科发现两个音匣子不响了,我问一个值班护士说:这两个音箱坏了多长时间了?那个护士爱搭不理地说:多长时间都没关系,呼广播,我看你就别再费劲儿修了,不响挺好,多清静啊……你说呢?这儿是病房。我心话儿:这是什么态度呀?思想有问题,太落后了! 我理都没理她,搬来大梯子,三下两下儿就登上了顶棚。顶棚里又黑又脏,稍一动,尘土就腾起来,呛得我直咳嗽。这个顶棚不知为什么特别矮,估计是解放后加建的。必须爬行前进。雨衣捂在身上,不一会儿,我就出了一身大汗⋯⋯

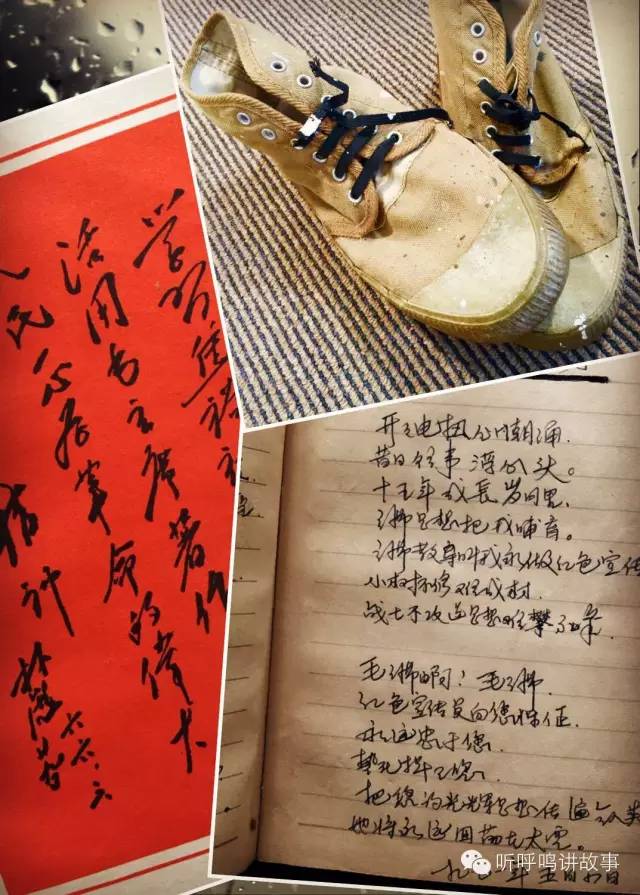

左:林彪的话 右上:呼鸣的旧胶鞋

右下:呼鸣1971年5月4日的日记

我用万能表一点儿一点儿地检查,一段一段地排查着。爬行一路都没有发现问题。突然,我用手电照到一大团各种颜色绕在一起的乱七八糟的线团,心想问题一定是出在这儿了。我不假思索地把没用的线都铰断了。等我接的时候也不知道什么线和什么线接到一起了,我试着拿起两个线头一接,“啪”地冒了一下兰光,我就什么都不知道了。也不知过了多长时间我发现自己躺在黑暗的顶棚里。手电筒一直开着可能是时间太长了,微弱的灯光真黄啊。我一阵发冷,雨衣下面的军装彻底湿透了⋯⋯当时也不知道是几点了,我只好自己慢慢地爬出了顶棚。

呼鸣在检修广播设备

在回广播室的路上,我看太阳偏西了。猛然想起快是晚饭时间了,我要播放吃饭号去,身上还是没劲儿,头上冒着虚汗,跑回到政治处碰到了于干事。他看我这样子愣了一下问我:你下午一直在检修线路?问题严重吗?我吱唔了一句说:“没,问题不大,明天还要修。”于干事转身又看看我笑着说“:你先洗洗脸吧,明天上午我和你去,估计有连线的地方。”我什么都没说,隐瞒了我被电击之事,一怕丢面子,二怕领导说我不注意安全,也不熟悉业务。

呼鸣油画《立正》(透明军装系列)

●配乐诗朗诵

我的播音主要是在午饭和晚饭的时间段里。播送的稿子都是各科室写的,大部分是表扬稿。因为是身边出现的好人好事,所以大家在吃饭的时候都特别爱听。起初就是我干巴巴地念,后来用录音机还配上了背景音乐。

在广播室里有架手风琴,我根本就不会,但总是模仿着会拉的样子,没事儿就对着玻璃柜拉来拉去,终于风箱让我拉漏了气。

记得有一次我做了一套配乐诗朗诵:张永玫的长诗一一《西沙群岛》,反响不错,有的朋友还以为是中央人民广播电台朗诵的。当时我可得意了,后来我就到各科室去征稿,还特别向科室的写作骨干们提示,要多多写诗,广播室很欢迎。其实为的就是自己可以朗诵诗,听人表扬我。所以,那一阵子投向广播室的稿件和诗都很多,虽然那些诗大都像是顺口溜,那我也朗诵得很起劲儿。

我当时自己也尝试着写诗:

开开电扭心潮涌,

昔日往事浮心头。

十五年成长岁月里,

主席思想把我哺育。

主席教育叫我永做红色宣传兵。

小树不修难成材,

战士不改造思想难攀高峰。

毛主席啊!毛主席!

红色宣传员向您保证:

永远忠于您,誓死捍卫您。

您的光辉思想传遍全人类,

她将永远回荡在太空。

——1971年5月4日

现在看起来离诗差得很远啊。

有一次我在来稿中发现了一首诗,题目是:《大堰河——我的保姆》,属名是艾青。我一口气看完了,觉得特别好。我用了钢琴协奏曲《黄河》做背景音乐,满怀激情地朗诵了这首诗,在一个大家吃午饭的时候播出了,反响依然很大。许多人见了我都问:哎,小呼你播的那首诗是哪个科室写的呀?是谁写的?我说:是一个叫艾青的写的,具体哪个科室的也没有写明。很快,一天于干事找到我说:小呼,有人反映说前几天你朗诵了一首大右派艾青的诗,情况属实吗?我说:对,是一个叫艾青的写的。我哪知道他是右派呀?也不知道他是哪科的。于干事突然笑了:他不是咱们二五四的,唉,你当然是不知道了,他在文化大革命前,就是一个大诗人,在延安鲁艺时就已经很有名了。后来嘛,后来就成了和党作对的大右派了。反右的时候你还小,1957年你多大啊? 我说:我两岁。于干事大笑说:好了,你太幼稚了,今后如果再遇到这样的稿件,不明不白的作者一定要向组织上汇报啊,这次就这样吧,好在也没有几个人知道这首诗。不过,我还是要表扬你,音乐配得不错!

呼鸣油画《OK,我只拿了一根葱》

几天以来,我都在想这是谁投的稿子呢?终于,有一天在稿件箱里又发现了一首诗,属名是郭小川,也没有属名是哪个科室的。我马上找出了上次艾青的诗,一对笔迹,一模一样啊,是那种蓝黑墨水写的,还用的是繁体字。我像是有了重大的发现。马上找到了于干事把这个发现告诉了他。他很平静地说:可惜啊,郭小川也是右派⋯⋯后来好长时间都没有这个笔迹的稿子了。几个月后的一天,在稿件箱的上面放着一个报纸包,我打开一看是一本很旧的诗集,已经没有了封面。那里面就有那个叫艾青和那个叫郭小川的人写的诗,我心里深深地记住了这些诗人的名字……那本诗集我没有交给组织上,也没有告诉于干事。一直到79年我上大学前,它都放在我的箱子里。

呼鸣油画《碎片》

<<-----返回目录